Государственный и общественный контроль за государственной гражданской службой российской федерации

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЕ ЕГО ФОРМ

2.1. Нормативная основа контроля в системе государственной гражданской службы

В перспективе институты гражданского общества, являясь неправительственными структурами, посредством контроля должны не препятствуя государству, оказывать большее содействие в совершенствовании механизма государственного управления, повышении его антикоррупционного потенциала, улучшении качества оказываемых гражданам государственных услуг, рациональном использовании государственных ресурсов.

Таким образом, контроль за деятельностью государственных служащих базируется и, в свою очередь, обеспечивает действие в области государственного управления комплекса социальных норм, институтов и других социальных ценностей - общечеловеческих, исторических, национальных, этических и т.д. Эта аксиологическая основа является первичной по отношению к контролю, который произведен от нее, выполняет обеспечительную, стабилизирующую функцию и не может выходить за пределы, определенные обществом.

Право занимает особое место в системе социальных норм и ценностей, регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за деятельностью государственных служащих. Правовая природа контроля проявляется в том, что при его осуществлении используются нормы права для разрешения конкретных юридических ситуаций. Юридические нормы являются всеобщими моделями надлежащего поведения всех участников общественных отношений. В то время как другие социальные нормы (моральные, религиозные, политические, обычные) всегда носят локальный характер, замыкаясь в строго определенном сообществе людей, право регулирует поведение любого лица, участвующего в общественных отношениях.

"В целом, - отмечает B.C. Нерсесянц, - всеобщность права как единого и равного (для того или иного круга отношений) масштаба и меры (а именно - меры свободы) означает отрицание произвола и привилегий (в рамках этого правового круга)" . Правовые нормы обязательны для всех, в том числе и для государства. Они носят всеобщий, универсальный характер, распространяя свое действие на всю территорию страны, на все ее население. Материальные нормы права закрепляют систему контрольных органов, определяют их правовой статус, основные цели и задачи контрольной деятельности, методы и формы контроля. Процессуальные нормы - регулируют порядок осуществления самой контрольной деятельности.

Правовая природа контрольной деятельности в сфере государственной гражданской службы определяется прежде всего самим государством и его правовой системой. В современной политико-правовой доктрине превалируют представления о демократическом правовом государстве, в котором обеспечивается верховенство закона, последовательно проводится принцип разделения властей, а также признаются и гарантируются права и свободы каждого человека. Все эти демократические ценности получили нормативное оформление в Конституции РФ и принятых в ее развитие законах и тем самым создали правовую основу и предопределили легитимность контрольной деятельности в рассматриваемой области.

Одновременно именно законодательные и иные нормативные правовые акты вводят стандарты деятельности государственных служащих. В частности, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установил основные обязанности гражданского служащего (ст. 15), ограничения и запреты, связанные с гражданской службой (ст. 16 и 17). Субъекты контроля соизмеряют повседневное поведение государственных гражданских служащих с предписаниями этих правовых норм, принимают различные организационные и правовые меры в случае выявления их несоответствия. Эти отклонения зачастую носят характер правонарушения, а потому их устранение возможно не иначе, как на основе правовых норм.

Правовая сущность контроля основывается и тесно связана с реализацией такого необходимого принципа правового государства как законность. Он означает не только признание за Конституцией РФ и иными законодательными актами высшей юридической силы, их способность устанавливать исходные, первичные нормы правового регулирования в обществе, которые в свою очередь становятся социальными стандартами, но и безусловное подчинение всех членов общества и государства в целом действующему закону и определенным в них эталонам. Законодательные установления в сфере государственного управления четко определяют, как следует поступать в той или иной нормативно очерченной ситуации, какое поведение является правомерным, что можно, нужно или нельзя делать в определенном, урегулированном правом общественном отношении.

Правовая природа контроля обнаруживается в том, что контроль в государственно-служебной сфере, как правило, представляет собой комплексную властную деятельность, связанную с реализацией правовых норм. Эта деятельность определяется законом и подзаконными актами в связи с тем, что здесь особенно необходимы точная определенность прав и обязанностей субъектов контрольных отношений, внесение в них элементов устойчивости, стабильности. Закономерно, что в нормативных правовых актах определяются как субъекты контроля за деятельностью государственных служащих, их полномочия, методы и формы контрольного воздействия, так и права подконтрольного объекта, гарантии их осуществления и механизм реализации. Даже в том случае, когда субъекты контроля не обладают властными полномочиями, например общественные объединения, средства массовой информации и иные институты гражданского общества, их "мягкое" контрольное воздействие осуществляется в рамках правового поля.

Резюмируя сказанное, необходимо отметить единство социальных и правовых начал контроля за деятельностью государственных служащих, которые находят свое отражение в социальном содержании и соответствующей ему правовой форме. Эти два важнейших фактора сегодня определяют развитие контрольной деятельности, поэтому в условиях административной реформы очень важно сбалансировать их воздействие. Иными словами, речь идет о формировании контроля как нового социально-правового института, который представляет собой целенаправленную организующую деятельность уполномоченных органов государства и институтов гражданского общества по установлению соответствия функционирования государственных служащих нормативно-правовым стандартам и корректирование выявленных отклонений при помощи правовых средств.

Успех создания этого социально-правового института, его место и роль в повышении действенности механизма государственной власти, качества работы государственного аппарата, эффективности профессиональной деятельности государственных служащих на всех уровнях напрямую зависит от четкости и полноты закрепления системы контроля в нормативных правовых актах. При этом является очевидным, что правовой основой контроля за деятельностью государственных служащих должно стать новое законодательство о государственной службе Российской Федерации и ее отдельных видах.

Сегодня нормативно-правовая база государственной службы находится в стадии формирования. Приняты и вступили в действие Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" и Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", обозначивших контуры организации контроля в рассматриваемой области. При этом сразу же хотелось бы обратить внимание на "скупость" законодателя в регламентировании вопросов контроля в сфере государственной службы.

В Законе о системе госслужбы нет отдельных статей, посвященных указанным аспектам. Лишь в ст. 16 "Управление государственной службой" вневедомственный контроль за соблюдением в государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов о государственной службе упоминается в качестве одной из целей системы управления государственной службой.

Данное обстоятельство, по нашему мнению, не только умаляет само значение контроля в сфере государственного управления, но и создает большие трудности в его организации на практике. Не добавляет оптимизма и ознакомление с содержанием указанных норм.

2.2. Развитие вневедомственного контроля в системе государственной гражданской службы

В нормативный оборот введен новый термин - "вневедомственный контроль". Это понятие сегодня не имеет ни легального, ни устоявшегося доктринального толкования. Все это предполагает потребность осмысления указанного термина с позиции теории административного права.

Исходной точкой здесь может служить постижение понятия "ведомство". Этимологически оно означает учреждение или совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь область государственного управления.

В юридической науке и правовых документах до недавнего времени превалировал более узкий подход - к ведомствам относились все федеральные органы исполнительной власти, за исключением министерств (государственные комитеты, федеральные службы, комиссии, агентства, надзоры).

Сегодня такая позиция в теории и законодательстве скорректирована. По справедливому мнению Д. Н. Бахраха, под административным ведомством понимают систему организаций, организационно подчиненных одному органу исполнительной власти. Основными признаками административного ведомства, по мысли автора, являются:

1) каждое ведомство имеет определенные нормативно закрепленные цели;

2) административное ведомство представляет собой четко обособленную сложную систему, состоящую из самостоятельных организаций, подчиненных одной из них, которая является ее центром, руководящим органом;

3) каждое ведомство построено иерархично, имеет линейную структуру, нижестоящие организации организационно (административно) подчинены вышестоящим, а последние несут ответственность за их деятельность;

4) ведомство - экономико-правовая общность, у него во владении есть определенное имущество, которое состоит из имущества организаций и централизованных фондов (резервов), принадлежащих системе в целом, внутри него действуют нормативные акты руководящего системой органа.

На наш взгляд, эти признаки необходимо дополнить как минимум одним - административное ведомство имеет кадровый состав государственных служащих, объединенный едиными целями, задачами, функциями и наделенный для их осуществления соответствующей компетенцией.

Таким образом, в буквальном смысле термин "вневедомственный контроль" означает осуществление контрольной деятельности субъектами, не относящимися к соответствующему ведомству. Это делает возможным толкование рассматриваемого понятия в широком и узком смысле.

В широком смысле, вневедомственный контроль может осуществляться как органами исполнительной власти, так и государственными органами иных ветвей власти, а также институтами гражданского общества, наделенными специальными полномочиями. Соответственно, при таком понимании, вневедомственный контроль включает в себя: президентский, правительственный, парламентский, судебный, правозащитный, финансовый контроль, прокурорский надзор, общественный контроль.

Думается, что такое понимание вневедомственного контроля в большей мере отвечает принципам построения и функционирования системы государственной службы (ст. 3 Закона о системе госслужбы), действующему законодательству, в том числе и Закону о гражданской службе, а также сложившейся правоприменительной практике. Поясним данную мысль на конкретном примере. Части 14, 15 статьи 70 Закона о гражданской службе определяют круг служебных споров, подлежащих рассмотрению непосредственно в судах. Органы судебной власти, рассматривая жалобу гражданского служащего в порядке, установленным ГПК РФ, осуществляют судебный контроль за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе. Помимо судов в пределах, предусмотренных в законе, контроль за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе проводят Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, Счетная палата РФ, Общественная палата РФ и др. На наш взгляд, именно такой подход к определению содержания вневедомственного контроля максимально отражает высказанные нами теоретические положения и существующие современные объективные потребности изменения природы контроля в государственно-служебной сфере.

Можно предположить, что в узком смысле вневедомственный контроль осуществляется специально уполномоченными органами государства. На это нас ориентирует сам законодатель, определяя вневедомственный контроль за соблюдением в государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации о государственной службе в качестве одной из целей системы управления государственной службой (ст. 16 Закона о системе госслужбы). Как мы видим, законодательно круг субъектов вневедомственного контроля сужается до системы управления государственной службой федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации (для гражданской службы), а применительно к правоохранительной службе - только федерального уровня.

В этом случае, по нашему мнению, понятие вневедомственного контроля отождествляется с надведомственным (межведомственным) контролем, содержание которого хорошо разработано в теории административного права. Следовательно, вневедомственный контроль обладает подобающими основными признаками. Он осуществляется:

1) специально уполномоченным государственным органом (органом управления государственной службой);

2) в отношении организационно неподчиненных государственных органов (ведомств);

3) по определенному кругу вопросов (проверка соблюдения законодательства о государственной службе);

4) с использованием определенных государственно-властных полномочий.

Указанные признаки, на наш взгляд, могут оказать помощь в научном моделировании будущей системы управления государственной службой. О статусе этих органов, их месте в системе государственной власти учеными уже высказано немало мнении, но и сегодня этот вопрос остается одним из самых насущных для реформы государственной службы.

Наделение по закону органа управления государственной службой функцией вневедомственного (надведомственного, межведомственного) контроля за соблюдением соответствующего законодательства во всех государственных органах, по нашему мнению, позволяет определить его статус как органа исполнительной власти межотраслевой компетенции.

Соответственно вневедомственный контроль по своей природе является административным, его содержание предполагает осуществление контрольной деятельности специальным органом управления государственной службой в отношении организационно неподчиненных ему должностных лиц и государственных органов всех ветвей власти, независимо от вида государственной службы, предусмотренных в них. При этом сам орган должен представлять независимое ведомство, задачами которого в сфере контроля должны стать проверка законности, целесообразности и эффективности функционирования института государственной службы во всех ведомствах. Для осуществления контроля орган управления государственной службой должен быть наделен определенными административными правомочиями, дающими ему возможность принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков в любом ведомстве.

Таким образом, понятие "вневедомственный" предполагает осуществление контроля за соблюдением законодательства о государственной службе Российской Федерации специальным государственным органом, обладающим административной самостоятельностью и независимостью от иных ведомств, но в тоже время имеющим административные правомочия, заключающиеся в обязанности объектов контроля выполнить его решение.

С нашей точки зрения, учитывая изменения, произошедшие в структуре федеральных органов исполнительной власти в рамках административной реформы, представляется оптимальным создание федеральной системы управления государственной службой в лице Министерства по вопросам государственной службы Российской Федерации и подведомственного ему контрольно-надзорного органа - Федеральной службы по надзору в сфере государственной службы Российской Федерации.

При этом Министерство наделяется контрольными полномочиями по проверке законности, целесообразности и эффективности государственной службы. Главным направлением деятельности Федеральной службы становится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации во всех органах государственной власти, т.е. административный надзор.

На региональном уровне функции вневедомственного контроля возлагаются на специальные контрольные подразделения (управления, отделы) органов управления государственной службой субъектов Российской Федерации.

19. Конфликт интересов на государственной гражданской службе.

В Указе Президента Российской Федерации № 1065 руководителям федеральных государственных органов рекомендуется в срок до 1 ноября 2009 года создать в пределах определенной численности этих органов подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений и возложить на них следующие функции:

По обеспечению соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством;

По принятию мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе;

По обеспечению деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

По оказанию федеральным государственным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и Общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения федеральными государственными служащими, государственными служащими субъектов Российской Федерации или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

По обеспечению реализации федеральными государственными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

По организации правового просвещения федеральных государственных служащих;

По проведению служебных проверок;

По обеспечению проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с федеральной государственной службы;

По подготовке указанными подразделениями кадровых служб (их должностными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;

По взаимодействию с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции - совещательный орган при Президенте Российской Федерации. Образован Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции». Этим же указом утверждён состав Совета и его президиума. В июле 2008 года Совет представил Президенту Российской Федерации Национальный план противодействия коррупции.

Основными задачами Совета являются:

Подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

Основными задачами комиссии по урег. конфл. интересов являются:

А) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению;

Б) содействие государственным органам в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, области или Российской Федерации;

В) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должности гражданской службы, при заключении ими трудовых договоров.

^ 20. Контроль в системе государственной гражданской службы.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ - конституционная возможность Федерального Собрания осуществлять контроль за деятельностью Правительства РФ. Контрольная деятельность парламента осуществляется в ходе разработки и принятия законов, когда депутаты, комитеты, комиссии, палаты анализируют ситуации, изучают проблемы, дают оценку работе тех или иных государственных учреждений. В нынешней российской Конституции закреплены полномочия палат Федерального Собрания, касающиеся нескольких сфер контроля. Прежде всего, это контроль за деятельностью Правительства. Одним из важнейших инструментов П.к. за исполнительной властью является заслушивание отчета Правительства об исполнении федерального бюджета на заседании Государственной Думы. В финансовой среде П.к. касается прежде всего деятельности Центрального банка (ЦБ). Ежегодно не позднее 1 октября ЦБ представляет в Государственную Думу проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год. В течение осенней сессии текущего года палата рассматривает данный проект, заслушивает по нему доклад Председателя ЦБ о деятельности Банка и принимает соответствующее постановление. ЦБ обязан ежегодно не позднее 15 мая представлять Государственной Думе годовой отчет, утвержденный Советом директоров ЦБ. Отчет ЦБ палата направляет Президенту, а также на заключение Правительству. До 1 июля года, следующего за отчетным, Государственная Дума рассматривает годовой отчет, заслушивает доклад Председателя ЦБ и по итогам обсуждения принимает постановление.

Кроме того, до завершения отчетного года Государственная Дума принимает решение об аудите (аудиторской проверке) ЦБ и определяет фирму, имеющую лицензию на осуществление банковского аудита на территории РФ. Комитет палаты по бюджету, налогам и банкам вносит на рассмотрение Государственной Думы рекомендации по назначению аудиторской фирмы - аудитора ЦБ. Механизм парламентского контроля в финансовой сфере включает в себя и деятельность Счетной палаты, создаваемой совместно Государственной Думой и Советом Федерации. Кроме того, контрольные полномочия парламента реализуются посредством института депутатских запросов, обращения к членам Правительства с устными вопросами и др. (см. Конституционная поправка). Контрольная деятельность российского парламента охватывает определенные сферы полномочий Президента: Совет Федерации утверждает его указы о введении военного или чрезвычайного положения. В сфере внешней политики палаты Федерального Собрания рассматривают и принимают законы о ратификации международных договоров РФ.

В условиях правового государства деятельность органов исполнительной власти должна носить подзаконный характер, т.е. осуществляться на основе и во исполнение закона. Специфика этой деятельности порождает необходимость судебного контроля за ее законностью. Этот контроль осуществляется в определенных формах, обусловленных особенностями характера взаимоотношений двух самостоятельных ветвей власти - исполнительной и судебной.

Решая общие задачи обеспечения законности деятельности государственной администрации в стране, органы судебной власти взаимодействуют с органами исполнительной власти, осуществляя судебный контроль по следующим основным направлениям:

1) конституционный контроль за соответствием Конституции РФ нормативных правовых актов Правительства РФ и соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) контроль судов общей юрисдикции за законностью решений и действий органов исполнительной власти, их должностных лиц в отношении граждан, общественных объединений, иных негосударственных организаций по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом;

3) контроль арбитражных судов за законностью ненормативных (индивидуальных) актов органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской деятельности.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР - осуществляемый органами прокуратуры надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением этими органами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурор вправе: опротестовывать акты, издаваемые различными юридическими лицами, если они противоречат закону; привлекать правонарушителей к уголовной ответственности, возбуждать производство об административном правонарушении; обеспечивать возмещение материального ущерба, причиненного нарушением закона, и т.д.

Прокурорский надзор - форма реализации полномочий прокурора по выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона.

В соответствии с разделом 3 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» выделяют следующие отрасли прокурорского надзора:

Надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, осуществляемый органами прокуратуры

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и местного самоуправления, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

Социальный контроль, механизм, с помощью которого общество и его подразделения (группы, организации) обеспечивают соблюдение определённых ограничений (условий), нарушение которых наносит ущерб функционированию социальной системы. В качестве таких ограничений выступают правовые и моральные нормы, обычаи, административные решения. Действие сводится главным образом к применению различных санкций к нарушителям социальных ограничений. Одновременно Социальный контроль пользуется и поощрениями за их соблюдение. Однако С. К. в узком смысле следует отличать от механизма стимулирования. Социальный контроль выступает как органический элемент любой системы управления социальным процессом, как механизм обратной связи, обеспечивающий выполнение команд управляющего органа.

Различают два вида С. К. - неформальный и формальный. К первому виду относится процесс взаимного контроля участников какого-либо процесса, например покупателей и продавцов, членов производственного коллектива, а также различные формы реакции общественного мнения на поведение людей (осуждение, отказ от контактов и т. д.). К неформальным методам Социальный контроль относится и самоконтроль личности. Значение неформальных методов Социальный контроль во многом зависит от того, в какой степени обществу удаётся обеспечить эффективность воспитания, социализации в соответствии с господствующей системой ценностей.

Второй вид С. К. связан главным образом с созданными государством контрольными органами, а также с осуществлением функций С. К. различными государственными организациями и учреждениями.

На средства массовой информации возлагается обязанность поддерживать в общественной среде нетерпимость к коррупции, показывать ее вред для общества. Политик или чиновник должен бояться не прокурора, а общественного мнения. Для развития общественного контроля в России необходимо создать организационно-правовые и технические гарантии гласности работы государственных и муниципальных органов. Сокрытие или искажение информации о деятельности государственных (муниципальных) органов должно влечь строгую дисциплинарную, административную, уголовную и конституционную ответственность должностных лиц. Оценку работы должностных лиц государственных и муниципальных органов необходимо производить с позиций разных групп общества, представленных их общественными объединениями. Общественный контроль должен сформировать у чиновников чувство ответственности перед обществом. Пассивность общества порождает пустоту в системе ценностей государственного служащего, который в этом случае начинает ориентироваться на собственные интересы, волю начальства или отдельных заинтересованных групп. Усилению контроля снизу за деятельностью аппарата управления способствует децентрализация управления и рост общей культуры населения. В систему общественного контроля за должностными лицами следует включить аудит, осуществляемый независимыми компаниями. Общественный контроль может быть эффективным, если за ним следуют адекватные меры воздействия на подконтрольного со стороны самого общества (избирателей) или со стороны компетентных государственных органов (административных, судебных).

Провозглашение суверенитета народа и принцип разделения властей требуют выделения в механизме государства самостоятельной контрольной ветви власти, которая могла бы действовать от имени общества и осуществлять контроль за всеми другими звеньями государственного механизма. Известно, что наиболее эффективным может быть только внешний контроль, где контролеры независимы от подконтрольных субъектов. Процесс выделения контрольной ветви государственной власти уже идет во многих странах

Ведомственный контроль - контроль вышестоящего органа по отношению к подведомственным организациям.

Напр., Министерство РФ по налогам и сборам по отношению к налоговым инспекциям по краям, областям; Министерство здравоохранения РФ - по отношению к непосредственно подведомств. ему учр-ниям и орг-циям.

В условиях рыночной экономики необходимость существования В.к. сохраняется, особенно для обслуживания орг-ций федеральной, муниципальной собственности и бюджетной сферы.

В.к. проводится по утвержд. плану, как пра-знло, не реже 1 раза в год. Направления и содержание В.к. определяются нормативными документами.

Результаты В.к. оформляются актами. Замечания и рекомендации, включ. в акт, являются обязат. для проверяемой орг-ции. Организации, подлежащие процедуре В.к., имеют право по собственной инициативе проводить аудиторские проверки, к-рые не заменяют В.к.

^ 21. Административные регламенты реализации государственных функций и оказания государственных услуг.

Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. Административный регламент исполнения государственных функций - обязательный для исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его структурных подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их полномочий в процессе исполнения государственных функций. Административные регламенты должны четко определять круг обязанностей и прав органа власти, сферу его юрисдикции, раскрыть возможные формы внутренних взаимодействий различных органов власти между собой на всех этапах прохождения документов в процессе принятия решений. Введение административных регламентов даёт возможность как предприятиям, так и отдельным гражданам возможность осуществления контроля за процедурами рассмотрения их документов и обращений. Таким образом создается реальная база для прозрачности ведомства. В административном регламенте указываются: перечень услуг; должностные обязанности, права, ответственность государственных служащих; должностной регламент государственного служащего;

Целью использования административных регламентов является решение определенных общих задач:

Детальная регламентация деятельности государственных служащих;

Обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти;

Противодействие коррупции, снижение коррупциогенных факторов;

Оптимизация деятельности органов исполнительной власти, повышение ее эффективности.

До принятия административных регламентов не существовало единых требований к структуре и содержанию нормативных правовых актов, устанавливающих порядок реализации органами государственной власти тех или иных полномочий. Порядок предоставления большинства государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) регулировался документами различного уровня, при этом нередко не существовало единого документа, описывающего такой порядок.

Разработка административных регламентов позволила систематизировать полномочия органов государственной власти, восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской Федерации, упорядочить административные процедуры, а в отдельных случаях исключить избыточные действия. В рамках административных регламентов устанавливаются в том числе требования к обслуживанию и комфортности граждан, а также персональная ответственность должностных лиц и возможность досудебного обжалования их действий (бездействия).

Таким образом, в настоящее время административный регламент является единственным документом, содержащим всю необходимую информацию, предусмотренную законодательными актами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, необходимую как для граждан, так и для должностных лиц (сроки, перечень документов, основания для отказа, ответственность и порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, контактная информация, стандарт комфортности и пр.).

Административные регламенты государственных и муниципальных услуг, включающие в себя стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг, разрабатываются в соответствии с главой 3 Федерального закона № 210-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 указанного Федерального закона государственные и муниципальные услуги подлежат включению соответственно в реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг. Формирование и ведение реестров услуг осуществляется исключительно в электронной форме в специально созданной информационной системе сводного реестра государственных и муниципальных услуг. Соответствующие реестры государственных и муниципальных услуг содержат сведения, отображаемые на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 указанного Федерального закона административные регламенты должны быть разработаны и приняты, а информация о них должна быть включена в соответствующие реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг в течение двух лет со дня вступления в силу Федерального закона (1 июля 2012 года).

Размещению в Сводном реестре и регламентации подлежат не только государственные и муниципальные услуги, предоставляемые по запросам граждан и предпринимателей, но и другие функции, которые предполагают непосредственное взаимодействие органов власти с физическими и юридическими лицами (прежде всего, контрольные и надзорные полномочия, связанные с проведением проверок).

Анализ информации, внесенной в региональный и муниципальный разделы Сводного реестра, показал существенные различия в количестве и наименованиях публикуемых услуг и функций, поскольку субъекты Российской Федерации и муниципальные образования самостоятельны в нормативно-правовом регулировании реализации ими собственных полномочий. В целях обеспечения единообразия и корректного сопоставления информации, вносимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в Сводный реестр, на основе анализа законодательства Российской Федерации были подготовлены типовые перечни региональных и муниципальных услуг (функций). В перечне региональных услуг (функций) отражено 116 наименований, в перечне муниципальных услуг (функций) – 65 наименований. В ближайшее время указанные перечни будут интегрированы в информационную систему Сводного реестра в качестве классификаторов, что позволит оперативно оценивать прогресс в заполнении регионального и муниципального разделов Сводного реестра и разработке соответствующих административных регламентов.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"

Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг

^ 22. Эффективность государственной службы Российской Федерации. (см. также билет 15 этого раздела)

Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и качества реализации ими государственных функций и предоставления государственных услуг стало лейтмотивом всех крупных реформ государственной службы, осуществлявшихся за последние 20 лет. Анализ научной литературы, аналитических и экспертных разработок показал, что единого системного подхода к толкованию понятия оценки эффективности, ее сущности и значения не существует. Не создана пока и приемлемая нормативно-правовая база оценки эффективности.

Необходимо более четкое определение объектов, методов и процедур оценки эффективности деятельности госслужащих на основе анализа имеющейся отечественной практики, опыта зарубежных стран, деятельности частного сектора (с учетом специфики публичного сектора и госслужбы); определение четких критериев и показателей такой оценки; создание институциональной и нормативной базы для оценки эффективности и, на этой основе - построение комплексной системы оценки эффективности деятельности госслужащих в Российской Федерации.

Оценка эффективности деятельности госслужащих базирует

Ся на принципах:

Учета специфики объекта оценки (оценка не только экономической, но и социальной эффективности);

Определение результатов деятельности гражданского служащего на основе его должностных обязанностей и функций ор

Гана государственной власти управления;

Использование двухсторонней шкалы оценки результатов деятельности;

Локальность критериев оценки эффективности деятельности;

Зование коэффициентов трудового вклада работников.

В общем виде эффективность можно определить как соотношение достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. Ресурсы, затрачиваемые для получения управленческого результата, могут быть материальными, организационными, информационными и др. В подавляющем большинстве случаев результат управления не только не выражается прибылью, но и не проявляется непосредственно и, кроме того, может выступать в таких формах, которые очень сложно оценить в соотношении с затраченными ресурсами.

Результаты деятельности могут быть условно классифицированы на несколько видов, первый из которых может быть условно назван прямым результатом, поддающемся количественной оценке. Оценку прямых результатов удобнее всего производить на основе критериев экономической эффективности, которые представляют собой количественные показатели. Экономическая эффективность деятельности госслужащего связана с использованием ресурсов, с тем, как получить от ресурсов максимум возможного при минимальных затратах, и обычно определяется как соотношение стоимости объемов предоставленных государственных услуг (иных количественных характеристик деятельности) к стоимости привлеченных для этого материальных, организационных и иных ресурсов. Одной из важнейших проблем оценки экономической эффективности является сложность оценки и учета именно тех ресурсов организации, которые были непосредственно затрачены на получение социально полезного результата, так как связь между затратами и результатом (особенно измеряемым количественными, а не качественными показателями) может носить не прямой, а косвенный характер.

Другим видом результатов являются внешние "косвенные" результаты - например, повышение качества жизни граждан, показатели смертности, рождаемости, реальных доходов населения, нормального развития объектов управления. Оценку "косвенных" результатов целесообразно производить по критериям технической эффективности Техническая эффективность связана с конечным результатом - продвижением к желаемым целям - и определяется степенью достижения целей деятельности госслужащего в соотношении с затраченными на их достижение ресурсами. Таким образом, при оценке экономической эффективности учитывается "внутренние факторы", собственная деятельность госслужащего, в то время как при оценке технической эффективности анализируется соответствие этой деятельности требованиям внешней среды с учетом влияния, которое деятельность госслужащего оказывает на объект управления. Могут быть определены и общие дополнительные критерии для определения технической эффективности и качества служебной деятельности - например, оперативность, регулярность, сложность деятельности.

Существует и более широкое определение технической эффективности, в котором под целями понимаются в первую очередь "общественные цели", а основным критерием эффективности является соответствие деятельности потребностям и желаниям клиента, пользователя или потребителя государственных услуг и, в конечном счете, всего общества. Широкое понимание технической эффективности практически совпадает с третьим видом эффективности, нередко выделяемом в научной литературе - социальной эффективностью. Специалисты в сфере государственного управления используют ее для учета внешних «косвенных» результатов служебной деятельности.

Отдельной сложной и комплексной проблемой является соотношение количественных и качественных показателей деятельности госслужащего и их оценка.

Среди критериев социальной эффективности в научной литературе упоминаются:

Степень соответствия направлений, содержания и результатов управленческой деятельности должностных лиц тем параметрам, которые обозначены в административном регламенте государственного органа, должностном регламенте госслужащего;

Законность решений и действий госслужащего, а также законность и содержание нормативных актов, издаваемых им (показателем, то есть количественным выражением данного критерия, может являться количество обжалований данных действий и решений в суд);

Объем и качественных характер взаимосвязи гражданских служащих с гражданами и их объединениями;

Открытость и прозрачность процедур принятия решений, информационная доступность органа государственной власти в целом;

Соблюдение правил служебного поведения на госслужбе и в отношении потребителей государственных услуг.

Выбор критериев и методов оценки эффективности деятельности госслужащих зависит и от должностного положения, категории должности гражданского служащего. Выбор критериев оценки служебной управленческой деятельности должен основываться на следующих факторах:

Специфика результатов, получаемых в итоге служебной деятельности. В большинстве случаев можно оценить на основе критериев технической и социальной эффективности, и только в случаях, когда результат этой деятельности поддается прямой количественной оценке, применяются критерии экономической эффективности.

Характеристики должностного положения госслужащего.

Для того, чтобы изменить формальное отношение многих гражданских служащих к оценке эффективности их деятельности, необходимо нормативно закрепить связь оценок эффективности и оплаты труда.

^

23. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации.

Закон Смоленской области от 3 мая 2005 г. N 29-з "О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области"

1. Государственные должности Смоленской области - должности, устанавливаемые Уставом Смоленской области, областными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов Смоленской области. Государственные должности Смоленской области являются государственными должностями категории "А".

2. Государственная гражданская служба Смоленской области - государственная служба в составе государственной гражданской службы Российской Федерации, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Смоленской области (далее также - государственный гражданский служащий Смоленской области) по обеспечению исполнения полномочий государственных органов Смоленской области, лиц, замещающих государственные должности Смоленской области (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи).

3. В целях настоящего областного закона должности государственной гражданской службы Смоленской области подразделяются на категории "Б" и "В".

4. Поступление гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу Смоленской области для замещения должности государственной гражданской службы Смоленской области или замещение государственным гражданским служащим Смоленской области другой должности государственной гражданской службы Смоленской области осуществляется по результатам проводимого в соответствии с федеральным законодательством конкурса, если иное не установлено федеральным законодательством. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности государственной гражданской службы Смоленской области, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы Смоленской области. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе публикуется в газете "Смоленская газета", а также дополнительно может быть опубликовано в иных периодических печатных изданиях. Расходы, связанные с проведением конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Смоленской области, за исключением расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются в соответствии с областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 2. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу (опыту) работы по специальности, предъявляемые к должностям государственной гражданской службы Смоленской области

1. При назначении лица на должность государственной гражданской службы Смоленской области устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу (опыту) работы по специальности:

1) высшие должности - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет;

2) главные должности - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

3) ведущие должности - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее двух лет;

4) старшие должности - без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), стаж (опыт) работы по специальности не менее одного года;

5) младшие должности - без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу (опыту) работы по специальности.

2. Положения части 1 настоящей статьи представителем нанимателя могут не применяться в отношении лица, назначаемого на должность государственной гражданской службы Смоленской области категории "Б".

3. Для отдельных должностей государственной гражданской службы Смоленской области как субъекта Российской Федерации квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу (опыту) работы по специальности могут устанавливаться федеральным законодательством.

Введение………………………………………………………………………….. 3

Глава 1. Место контроля в системе государственной гражданской службы

1.1. Понятие и принципы государственной службы………………………….. 6

1.2. Понятие и сущность контроля в системе государственной гражданской службы……………………………………………………………………………. 13

Глава 2. Нормативная основа контроля в системе государственной гражданской службы и развитие его форм…………………………………….. 24

2.1. Нормативная основа контроля в системе государственной гражданской службы……………………………………………………………………………. 24

2.2. Развитие вневедомственного контроля в системе государственной гражданской службы…………………………………………………………….. 28

Заключение……………………………………………………………………….. 34

Список источников и литературы………………………………………………. 36

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации сложились серьезнейшие социально-политические предпосылки для глубокой административной реформы, и, в частности, реформы государственной службы. Этими предпосылками являются: общественное ожидание реформ; наличие политической воли провести необходимые преобразования; достаточно благоприятные сопутствующие факторы. Потребность проведения данной реформы вытекает также из необходимости преодоления ряда негативных тенденций и решения серьёзных проблем, существующих в организации государственной службы и деятельности работников государственного аппарата.

К таким негативным тенденциям относятся: текучесть профессионального состава государственных служащих в связи с низкой средней заработной платой и ее существенной дифференциацией по государственным органам; недостаточная регламентация деятельности государственных органов и слабый контроль со стороны гражданского общества; недостаток квалифицированных кадров, который сочетается с наличием незаполненных вакансий, что, в первую очередь, связано с низкой оплатой труда государственных служащих. По этому поводу Президент РФ в послании Федеральному Собранию отмечал: «Наша бюрократия и сегодня обладает огромными полномочиями. Но находящееся в ее руках количество полномочий по-прежнему не соответствует качеству власти. Должен подчеркнуть, что такая власть в значительной степени имеет своим источником не что иное как избыточные функции госорганов. При этом, несмотря на огромное число чиновников, в стране не налажена система ведомственного и вневедомственного контроля».

Оценивая состояние проблемы исследования в отечественной науке, необходимо отметить определенное невнимание со стороны отечественных исследователей, с которым в настоящее время обходится данная проблема. До сих пор не существует какой-либо монографии по интересующей нас проблеме (исследования до 2004 года во внимание не принимаются).

Тем не менее, так или иначе проблемы контроля в системе государственной гражданской службы касались в своих работах такие исследователи, как Ю.Л.Розенбаум, А.Ф.Нозрачев, В.М.Манохин, В.А.Козбаненко, Б.Н.Габричидзе, Л.Л.Гришковец, В.Э.Бойков, Ю.Д.Артамонов, В.Г.Атаманчук и некоторые другие исследователи.

В связи с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004) появился ряд научных статей, посвященных этой теме, активно обсуждаются достоинства и недостатки нового закона и изучается государственная служба как таковая. Большинство исследователей отмечает, что на сегодняшний день идет активный процесс усовершенствования прежней базы и формирования новой базы, также формируются и внедряются новые подходы к контролю государственной службы.

Объект исследования – государственная гражданская служба в Российской Федерации.

Предметом исследования являются вопросы контроля в системе государственной гражданской службы в Российской Федерации.

Цель исследования состоит в исследовании особенностей и направлений контроля в системе государственной гражданской службы.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

1) уточнить содержание понятия и принципов построения системы государственной гражданской службы;

2) исследовать сущность контроля в системе государственной гражданской службы;

3) проанализировать нормативную основу контроля в системе государственной гражданской службы;

4) охарактеризовать особенности развития вневедомственного контроля в системе государственной гражданской службы.

Для выполнения указанных задач в работе использованы следующие методы научного исследования: дедуктивный метод, индуктивный метод, анализ законоприменительной практики, сравнительный анализ теоретических работ отечественных юристов по проблеме исследования, а также анализ действующего законодательства, регулирующего правоотношения в сфере государственного управления.

Структура работы: введение, две главы, заключение, список использованных источников и литературы.

Библиографическое описание:

Нестеров А.К. Контроль в государственном управлении [Электронный ресурс] // Образовательная энциклопедия сайт

Методы контроля и исполнения в государственном управлении в современных условиях наполняются новым содержанием, все больше приобретая несколько императивный, сколько координационный характер. Новый взгляд на государственное управление вызывает к жизни необходимость поиска новых подходов к теоретико-правовому обеспечению методов контроля и исполнения в государственном управлении субъекта РФ.

Понятие и организация контроля в государственном управлении

Специфика управления и контроля в сфере государственной службы определяется целями, методикой анализа результативности, контрольной деятельностью, распределением ответственности и созданием условий, способствующих выполнению поставленных задач.

Контроль – это аналитическая функция управления, которая представляет собой осуществляемый субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом реализации управленческих решений, а также проверки фактического состояния государственной организации. Посредством контроля в сфере государственного управления достигается надежная обратная связь, которая позволяет выявлять результаты воздействия управляющего объекта на управляемый, допущенные отклонения от управленческих решений, а также принципов организации и регулирования. Выявляя отклонения и их причины, контроль позволяет определить пути достижения целей и исправления допущенных просчетов или нарушений в работе контролируемой организации.

Развитие науки и практики управления способствовало формированию в государственном управлении гибкой и надежной системы контроля, которая пронизывает все уровни власти.

Контроль в государственном управлении обеспечивает слаженную работу аппарата, повышение результативности и поиск оптимального развития как структуры, так и процесса с учетом динамики изменения экономических, политических и социальных условий в обществе.

Без постоянно действующего и эффективного контроля, продуманной системы организации проверок самый хороший закон, нормативный акт главы государства, другие государственные решения могут оказаться лишь благим пожеланием. На стадии реализации любого управленческого решения по-прежнему главным, решающим звеном остается все охватывающий и всеобъемлющий, конкретный и результативный контроль, где воедино слиты разные его формы: и проверка на месте, и широкая гласность ее итогов, и вдумчивый анализ представленных справок и информации, и строгий спрос с должностных лиц.

Означает проверку соблюдения законов, нормативных правовых актов, исполнения принятых решений, установления отклонений от целей и задач государственного управления и корректировку деятельности объекта управления.

Система контроля, являясь подсистемой государственного управления, во многом способствует устойчивости системы и ее развитию. Посредством контроля достигается надежная обратная связь, которая позволяет выявлять результаты воздействия управляющего объекта на управляемый, допущенные отклонения от управленческих решений, а также принципов организации и регулирования. Выявляя отклонения и их причины, контроль позволяет определить пути достижения целей и исправления допущенных просчетов или нарушений в работе объекта управления.

Место контроля в системе государственного управления

Специфика управления в сфере государственной службы заключается в целях, методике анализа результативности, контроле, распределению ответственности и созданию условий, способствующих выполнению поставленных задач. Функции управления в государственной службе основаны на их внутренней специфике и их реализация отличается от традиционных промышленных и коммерческих организаций.

- Планирование и прогноз. В рамках государственного и муниципального управления данные функции основаны на имеющихся целях, которые определены вышестоящими государственными органами. Фактические цели определяются населением страны, которое, совершая демократический выбор, через своих представителей определяет развитие всех сфер, касающихся граждан государства, начиная от социально-экономических направлений, заканчивая международными отношениями.

- Организация управления. Следует учитывать, что государственная служба, как базовый инструмент управления развитием государства, отличается более строгой и глубокой иерархией, каждому уровню из которой присущи конкретные управленческие процедуры. В связи с этим государственной службе присуща распределенная структура обязанностей, а организация управления не имеет мажоритарной исполнительной ветви. В результате, вне зависимости от степени либеральности или консервативности проводимой политики государственная служба имеет особый административно-бюрократический стиль управления, который аналогичен управлению в крупных промышленных компаниях.

- Мотивация. Факторы мотивации сотрудников преимущественно сосредоточены в сфере нематериального стимулирования, в меньшей степени включая инструменты денежного вознаграждения за работу.

- Контроль. Контролирующая функция и оценка результативности в государственной службе основываются на осуществлении вышестоящими структурными единицами и одновременно людьми как непосредственно, так и на основе данных из средств массовой информации, а также с помощью общественных организаций. В результате, функция контроля в государственной службе имеет более объемлющую природу, нежели в традиционных промышленных и коммерческих организациях.

Оценка результативности и контроль в государственном управлении имеют более объемлющую природу, нежели в традиционных промышленных и коммерческих организациях.

Следует отметить, что специфические черты контроля исполнения управленческих решений в государственном управлении, сосредоточены в рамках устанавливаемых требований и принципов, которые относятся непосредственно к реализации контроля в органах государственного и муниципального управления. В связи с этим можно говорить о преобладании в данной сфере четких инструкций, основанных на фундаментальных принципах, чем использовании дифференцированных подходов к отдельным аспектам, по отношению к которым реализуется контрольная функция.

В целом контроль в государственном управлении основывается на общих и частных принципах реализации контрольной функции исполнения распоряжений государственных и муниципальных органов, из которых следует конкретное, объективное и четкое требование, которым следует руководствоваться при осуществлении контроля в рамках государственной службы.

К общим принципам контроля в органах государственного и муниципального управления относится:

- массовость контроля;

- всесторонность контроля;

- реальность контроля;

- объективность контроля;

- результативность контроля;

- гласность контроля.

Рассматривая данные принципы, можно судить о том, что общие принципы контроля отражают социально-политические аспекты его непосредственного осуществления.

К частным методам контроля в органах государственного и муниципального управления относятся:

- анализ документов, характеризующих объект контроля: планы работы, отчеты об исполнении этих планов, принятые решения т.п.;

- непосредственное изучение объекта контроля на месте, посредством бесед с должностными лицами и служащими;

- заслушивание отчетов должностных лиц на заседаниях коллегии органа управления;

- периодическая аттестация служащих на соответствие занимаемым должностям.

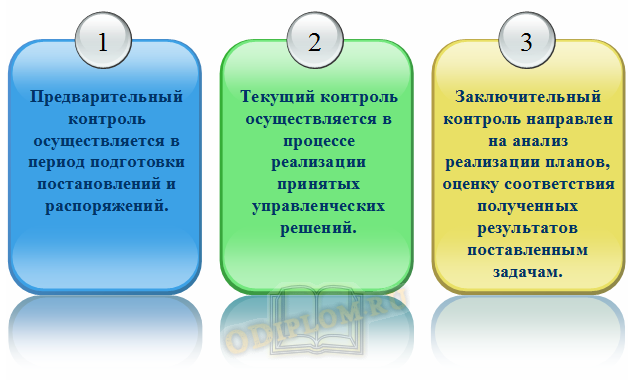

С точки зрения времени осуществления в государственном управлении выделяется предварительный, текущий и заключительный контроль.

Предварительный, текущий и заключительный контроль в государственном управлении

|

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ |

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |

|---|---|---|

|

Предварительный контроль осуществляется в период подготовки постановлений и распоряжений, а также в рамках применения методов контроля к утвержденным документам при их непосредственной постановке на контроль. В результате предварительного контроля в государственном управлении достигается актуальный характер всех реализуемых решений, которые неукоснительно реализуются уже непосредственно на стадии их первичной проработки и подготовки к конечной реализации. Предварительный контроль может быть использован для оценки человеческих, материальных и финансовых ресурсов. В соответствии с его задачами предварительный контроль в государственном управлении призван дать ответ на следующие вопросы: 1. Достаточно ли знаний и навыков у сотрудников подразделений, которые будут исполнять распоряжение? 2. Достаточно ли материальных и финансовых ресурсов для выполнения распоряжения? Предварительный контроль осуществляется всеми структурными подразделениями государственных органов, которые имеют отношение к реализации этих распорядительных документов на практике. В качестве промежуточного этапа проводится оценка информации об исполнении аналогичных и подобных управленческих решений в прошлых периодах, анализируются отклонения и предлагаются пути их нивелирования или предотвращения. |

Текущий контроль в государственном управлении осуществляется в процессе реализации принятых управленческих решений. Текущий контроль направлен на предотвращение отклонений от намеченных задач по исполнению документа. Текущий контроль чаще всего направлен на оценку степени выполнения сотрудниками органов государственного управления утвержденных документов. Прерогатива осуществления текущего контроля в связи с этим принадлежит начальнику этих сотрудников и контролирующим органам. За счет этого обеспечивается обратная связь субъекта государственного управления с объектом управления. |

Заключительный контроль в государственном управлении направлен на анализ реализации планов и организационных мероприятий, оценку соответствия полученных результатов поставленным задачам. Учитываются изменения законов, социальных ценностей и другие переменные величины. Фактически, заключительный контроль позволяет оценить степень выполнения поставленных целей. Программы, выглядевшие привлекательно на бумаге и успешно использовавшиеся в другом месте и в другое время, могут и не оправдать всех надежд, возлагающихся на нее руководством. |

Контроль должен иметь стратегический характер, учитывать цели и задачи государственного органа, в интересах которого он осуществляется. Контроль в государственном управлении должен обеспечить действенность и результативность принимаемых государственным органом решений, объективной реализации намеченных планов и ориентации на практические результаты. Органы государственного управления должны фиксировать недочеты в решениях, ошибки в их реализации и негативные последствия от этого. При этом выявленные отклонения благодаря контролю должны быть исправлены до наступления того момента, когда они принесут существенный вред достижению целей, поставленных государственным органом. В тот момент, когда система государственного управления обеспечивает достижение поставленных целей и решение соответствующих им проективных задач, она приходит в состояние, когда можно приступать к формированию новых целей для дальнейшего развития. Это состояние соответствует эффективности существующей в государственном органе системы контроля.

Если рассматривать государственное управление, в основном, как попытку обеспечить функционирование страны в качестве открытой системы с эффективной обратной связью, т.е. как системы, обеспечивающей выходные характеристики на заданном уровне, несмотря на воздействие внешних и внутренних отклоняющих факторов, то понятно, что хорошее управление выходит далеко за рамки простого стремления обеспечить устойчивость системы и соответствующим образом реагировать на возникающие проблемы.

Следует отметить, что одной из объективных причин необходимости осуществления контроля в государственном управлении является фактор неопределенности, который связан с людьми, исполняющими распорядительные документы. Органы государственного управления обязаны иметь систему гибкого реагирования на текущие условия, их изменения и совершенствовать, адаптировать к ним деятельность управления. Благодаря активному процессу управления, эффективная работа в долгосрочном плане соответствует текущему уровню реализации управленческих решений в государственном и муниципальном управлении в зависимости от его уровня и общегосударственной иерархии.

Таким образом, можно сделать вывод, что контроль – одна из главных функций государственного управления. Характер исполнения решений зависит от того, как государственные структуры оперируют исполнением решений на основе данных систем контроля, сопровождающих данный процесс. В соответствии с этим, система контроля исполнения решений представляется неотъемлемой частью любой государственной структуры.

Требования к контролю в государственном управлении и методы его осуществления

К контролю исполнения предъявляется ряд требований, которые вытекают из общих и частных принципов контроля, игнорирование которых приводит к неэффективности контроля за исполнением решений. От этого также зависит учет государственными органами изменений в экономической, социальной, политической сфере, а также изменений иного характера, которые неизбежно сопутствуют реализации и исполнении любых решений.

В соответствии с этим можно объективно утверждать, что контроль представляет собой действенный механизм, который направлен на создание базовых условий для обеспечения законности и дисциплины государственного управления. В этой же связи должны приниматься адекватные и обоснованные решения для устранения противоречий, возникающих между разными органами государственного управления, что ведет к нарушениям дисциплины. При учете изменяющихся условий реализации поставленных задач контроль позволяет обеспечить соблюдение законности мер, реализуемых органами государственного управления. На основе контроля предпринимается поиск новых приемов реализации управленческих задач, которые стоят перед органами государственного управления. Кроме того, система контроля исполнения решений представляет собой и фактор стимулирования эффективной деятельности, так как систематический анализ информации о реализации поставленных задач является условием осуществления самоконтроля за работой, роста коллективной ответственности за исполнение решений и заинтересованность в успешном решении поставленных перед государственным органом задач.

Верхние звенья управления частично передают функции контроля: рутинный текущий контроль делегируется на низшие уровни управления, вспомогательные, в том числе аналитические функции, передаются на субконтрактной основе профессиональным контролерам, ключевые параметры переходят под контроль исполнителей, а стратегические аспекты контроля сохраняются за верхними звеньями.

Меняется содержание контроля и методы его осуществления. Так, в частности, от измерения затрат центр тяжести переносится на измерение результатов. Традиционные подходы в государственном управлении постоянно концентрируют внимание на том, сколько затрачено государственных средств, при этом измерение реального результата остается в тени. Новые подходы к системе государственного управления основное внимание переносят на контроль и мониторинг результатов, которые получены в процессе тех или иных действий государственной службы.

Развиваются новые информационные системы, позволяющие в определенных аспектах автоматизировать процесс государственного управления и контроля. Одновременно с развитием мощных информационных систем, использующих современные возможности вычислительной техники и телекоммуникационные технологии, меняется содержание информационных потоков, участвующих в процедуре контроля. В связи со смещением текущего контроля сверху вниз потоки информации становятся более прямыми и не затрагивают высших эшелонов управления. В то же время общей тенденцией контроля в органах государственного управления во всех передовых организациях становится уменьшение числа контролируемых показателей с одновременным увеличением числа измерений и повышением эффективности каждой процедуры контроля.

Контроль в государственном управлении в современной России испытывает немалые трудности. Проблемы контрольной деятельности в нашей стране многолики. Большинство из них, так или иначе, связано с явно недостаточно высоким статусом, а часто и негативным имиджем контроля в восприятии самых разных слоев населения, включая собственников предприятий, государственных и муниципальных чиновников и, что особенно тревожно, конкретных исполнителей.

В многочисленных вариантах реформ и программ развития экономики всех уровнях государственного управления, как правило, отсутствуют подпрограммы совершенствования контроля, механизм контроля за реализацией предлагаемых мер, а следовательно, нет важного инструмента гарантирования осуществления и действенности реформ.

Совершенствование практики контроля государственного управления должно основываться на триедином подходе, одновременной работе по трем направлениям:

- развитию теории контроля;

- обучению кадров государственного управления владению научными основами контроля;

- рационализации всей системы контроля.

Синтезом работы по этим трем направлениям будет результат, заключающийся в переходе от формального к реальному контролю.

Суть совершенствования контрольной деятельности государственных, общественных и хозяйственных органов должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы они брали на себя такой объем контрольной деятельности, который они в состоянии реально выполнить. Там, где органы государственного управления взяли на себя невыполнимый объем контроля, чреватый к тому же снижением его качества, он перестает быть эффективным.

Вывод

Контроль, как одна из главных функций государственного управления, создает основные условия для обеспечения его законности и дисциплины. При этом характер исполнения решений в рамках государственного управления зависит от того, как государственные структуры используют системы контроля, сопровождающие процесс государственного управления. В то же время следует отметить, необходимость контрольной деятельности за соблюдением дисциплины всеми участниками государственного управления в силу необходимости обеспечения законности государственного управления.

Управление – это воздействие субъекта на объект управления для достижения определенного результата. Основными направлениями деятельности органов управления ГС являются следующие: 1. регулирование ГС; 2. организация, функционирование и развитие институтов ГС; 3. отбор и профессиональное продвижение персонала ГС; 4. формирование и размещение государственного заказа на подготовку госслужащих; 5. ведение реестров госслужащих; 6. формирование резерва кадров на замещение государственных должностей; 7. анализ и оценка эффективности ГС; 8. международное сотрудничество в области ГС. Органы управления ГС – это специальные государственные органы или подразделения госорганов, в компетенцию которых входит обеспечение и развитие в соответствии с общественной динамикой системы ГС. Контроль – ведущая функция в управлении. Она начинает и замыкает управленческий цикл. Государственный контроль - это контроль за соблюдением государственными органами законов и других правовых актов. Осуществляют его все органы государства в пределах своей компетенции (прав и обязанностей). Сущность и назначение К в следующем: - наблюдение за объектом; - получение объективной и достоверной инфо о его состоянии; - принятие мер по предотвращению нарушений деятельности; - выявление причин и условий способствующих нарушению деятельности; - принятие мер по привлечению к ответственности за нарушение. 1. Контроль может быть: политический, административный, судебный, социальный. 2. По объекту контроль: функциональный и специальный. 3. По времени контроль: предварительный, текущий, заключительный. а) Предварительный К – определение ресурсной базы. Объект этого К – количество, состав, квалификация, материальные ресурсы. В результате такого контроля рождается план действий. б) На этапе управления организуется текущий контроль. Его предмет – общие социально-экономические результаты и частные характеристики. Текущий контроль – средство осуществления обратной связи. Он осуществляется на различных этапах управленческого цикла и уровнях – исполнитель, руководитель среднего звена, в целом по организации. Чтобы контроль был эффективным, нужно делегировать контрольные функции с верхнего уровня на нижний. в) Заключительный контроль – на конечной стадии или когда работа выполнена. Этот вид контроля дает инфо для планирования аналогичных работ в будущем, позволяет оценить полученный результат и вклад каждого подразделения и сотрудника в общее дело для целей мотивации. Он позволяет выявить системные проблемы и осуществить стратегические действия. К - важный фактор укрепления исполнительской дисциплины в системе государственной службы. Раннее существовала система глобального контроля, сегодня системы государственного контроля за работой органов управления не существует. Остался лишь финансовый контроль. Для повышения эффективности контроля необходима система внешнего и внутреннего контроля. В гражданском обществе развита система внешнего контроля.

Еще по теме Управление и контроль в системе государственной службы.:

- Система федеральной государственной службы РФ: проблемы управления и развития.

- Сущность, виды, процесс контроля как функции управления. Современные тенденции развития контроля. Особенности контроля в системе Г и М управления.

- «Public Relations» как функция управления. Создание службы PR в органах государственной власти и муниципального управления.

- ТЕМА 14 СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ, ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ И РАВНЫЙ ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН.

- ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕ" СОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

- § 5. Государственный контроль и надзор в управлении промышленностью

- § 2. Классификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления